Wi-Fi 無線網路世代已正式進入 Wi-Fi 6/802.11ax,除了追逐最新最快的規格,也代表前一世代 Wi-Fi 5/802.11ac 產品價格有所調整。全球前 3 大家用網路設備製造商 TP-Link,近日在台推出 Archer A9 v6,採用 Qualcomm 解決方案,提供四核心處理器與 AC1900 等級規格。

速度相同、功能升級

部分 TP-Link 無線網路路由器擁有相當多的硬體版本,例如 Archer C9 就擁有 v1、v2、v4、v5 等多種版本,甚至在日本地區還推出了 Archer A9 v5。本文介紹 Archer A9 v6 僅繼承 AC1900 等級的 9 等級命名,內部從 Broadcom 解決方案變更成 Qualcomm,就連外型也改採 Archer C7 的平面外型,與 Archer C9/A9 v5 白色直立外觀大異其趣。

![Archer C8/C9/A9 v5 這一系列外觀已沿用相當長的時間,主要特色為直立式外觀與白色造型]()

▲Archer C8/C9/A9 v5 這一系列外觀已沿用相當長的時間,主要特色為直立式外觀與白色造型。

![TP-Link Archer A9 v6 改回 Archer C7 黑色平躺外觀造型,或許有著利用機身側邊突出部擺放第四支 2.4GHz 天線的意味存在]()

▲TP-Link Archer A9 v6 改回 Archer C7 黑色平躺外觀造型,或許有著利用機身側邊突出部擺放第四支 2.4GHz 天線的意味存在。

Archer C9/A9 v5 採用 Broadcom 第二代 802.11ac 產品,網路 SoC BCM4709 升級至 Cortex-A9 雙核心 1GHz,搭配使用的無線網路晶片 BCM4360 則支援 TurboQAM,將標準外的 256-QAM 調變技術帶往 802.11n。即便速度看起來不慢,但此系列產品歸類於 802.11ac Wave 1,相對當今其它同樣速度,卻支援 802.11ac Wave 2 特性的競品而言,較為老舊的規格難免讓人說嘴。

Archer A9 v6 內部變更為 Qualcomm 解決方案,表定速度等級依舊維持 AC1900,但卻支援 802.11ac Wave 2 當中相當重要的 MU-MIMO 功能特性,可針對多個連線裝置同步發送資料(最高 1 支天線對應 1 個連線裝置),避免無線網路 CSMA/CA 的本質拉高傳輸延遲,以及降低整體淨傳輸量。當然,Beamforming 波束成型以及 Airtime Fairness 通訊公平也在支援之列。

![Archer A9 v6 每個傳輸介面均有相對應的 LED 指示燈,相對應的發光圖示可讓使用者快速掌握該介面使用情形]()

▲Archer A9 v6 每個傳輸介面均有相對應的 LED 指示燈,相對應的發光圖示可讓使用者快速掌握該介面使用情形。

![Archer A9 v6 底部貼有資訊貼紙,包含無線網路 SSID 與密碼,並留有雙向壁掛孔]()

▲Archer A9 v6 底部貼有資訊貼紙,包含無線網路 SSID 與密碼,並留有雙向壁掛孔。

背部 RJ45 網路埠提供常見 1WAN+4LAN 配置,每埠最高支援 1000Mbps 連線速度,並具有電源、重置鈕、WPS/Wi-Fi 等實體開關。惟可惜這套 Qualcomm 解決方案的 WiSoC 並非旗艦等級,因此 Archer A9 v6 僅配備 1 埠 USB 2.0,而非 Archer C9/A9 v5 於機身側邊多安排 1 埠 USB 3.1 Gen1。

![Archer A9 v6 背部 I/O 一覽,提供 GbE 級 1WAN+4LAN RJ45 網路埠,1 個 USB 2.0,其餘開關按鈕包含電源、重置、WPS/Wi-Fi 等功能]()

▲Archer A9 v6 背部 I/O 一覽,提供 GbE 級 1WAN+4LAN RJ45 網路埠,1 個 USB 2.0,其餘開關按鈕包含電源、重置、WPS/Wi-Fi 等功能。

![Archer A9 v6 變壓器輸出僅 12V/1.5A/18W,對比 Archer C9 v1/v2/v4 附屬變壓器 12V/3.3A/40W 省電幅度達一半以上,實際最大耗電量約為 17.1W]()

▲Archer A9 v6 變壓器輸出僅 12V/1.5A/18W,對比 Archer C9 v1/v2/v4 附屬變壓器 12V/3.3A/40W 省電幅度達一半以上,實際最大耗電量約為 17.1W。

![天線雖然不能夠替換,但依舊支援角度調整功能]()

▲天線雖然無法替換,但依舊支援角度調整功能。

2.4GHz 600Mbps 配置大不同

Archer C9 這台無線網路由器算是 Wi-Fi 5/802.11ac 長青樹,從 v1 一開始採用 Broadcom 解決方案與 BCM4360 無線網路晶片,歷經 v2、v4、v5 不斷改版,依舊維持直立式白色外觀與類似的硬體配置。但是本篇文章所介紹的 Archer A9 v6 版則不太一樣,除了外型改回 Archer C7 造型,內部晶片組成更大不相同。

從網路 SoC 談起,Archer A9 v6 採用 Qualcomm QCN5502,更是 1 顆整合無線網路的 WiSoC(Wireless System-On-A-Chip),只是這顆晶片的公開資料不多,處理器應是採用 Arm Cortex-A7 四核心 710MHz。

2.4GHz 無線網路則是有趣的地方,老大哥 v1/v2/v4/v5 版本選用 BCM4360 無線網路晶片,雖然僅支援 3 空間流,但 Broadcom 自行導入 TurboQAM,802.11n 調變技術拉抬至 256-QAM,單空間流速度從標準 150Mbps 變成 200Mbps,3 空間流則是 600Mbps。Archer A9 v6 版本 802.11n 則尊崇 IEEE 標準,但空間流提升至 4 組,因此最大連線速度也是 600Mbps。

2 種做法各有各的優點,假設終端連線裝置支援較少的空間流,若是此裝置較靠近無線路由器取得較佳的訊號品質,可以透過 TurboQAM 取得不錯的連線速度(v1/v2/v4/v5 的做法);若是終端連線裝置距離無線路由器較遠,無線路由器則可藉由更多的天線捕獲微弱訊號(v6 的做法)。

![Archer A9 v6 內部電路版正面覆蓋不算小的散熱片]()

▲Archer A9 v6 內部電路版正面覆蓋不算小的散熱片。

![褪去散熱片,可見 2 個被金屬屏蔽蓋包覆的區塊,左側較小區域放置 QCN5502 和記憶體,右側則是 QCA9984]()

▲褪去散熱片,可見 2 個被金屬屏蔽蓋包覆的區塊,左側較小區域放置 QCN5502 和記憶體,右側則是 QCA9984。

![電路板正面外露的晶片為 QCA8337N,為 7 埠 GbE 級交換器,其中 5 埠負責 4LAN+1WAN,其餘 2 埠則以 SGMII 和 RGMII 的方式連結至 WiSoC]()

▲電路板正面外露的晶片為 QCA8337N,為 7 埠 GbE 級交換器,其中 5 埠負責 4LAN+1WAN,其餘 2 埠則以 SGMII 和 RGMII 的方式連結至 WiSoC,並支援硬體 NAT 加速功能。

![電路板背面唯一的晶片,負責存放作業所需軟體的 GigaDevice GD25Q127CSIG,容量 128Mb]()

▲電路板背面唯一的晶片,負責存放作業所需軟體的 GigaDevice GD25Q127CSIG,容量 128Mb。

![QCN5502 WiSoC,整合四核心處理器與 802.11 b/g/n 無線網路,最高支援 4 空間流]()

▲QCN5502 WiSoC,整合四核心處理器與 802.11 b/g/n 無線網路,最高支援 4 空間流。

![記憶體選用 1 顆 ESMT DDR2 M14D1G1664A -2.5BG2S 記憶體,等效時脈為 DDR2-800、容量 1Gb]()

▲記憶體選用 1 顆 ESMT DDR2 M14D1G1664A -2.5BG2S 記憶體,等效時脈為 DDR2-800、容量 1Gb。

5GHz 無線網路則選用支援 Wi-Fi 5/802.11ac 的 QCA9984,表定規格支援 4 空間流最高 1733Mbps,但應該是為了產品定位的緣故,以硬體方式限制為 3 空間流 1300Mbps,少了第四個 RF 前端晶片,Archer C9 v6 也僅準備 3 個支援 5GHz 頻段的偶極天線。

![5GHz 頻段採用 QCA9984,並以硬體方式限制最高支援 3 空間流 1300Mbps]()

▲5GHz 頻段採用 QCA9984,並以硬體方式限制最高支援 3 空間流 1300Mbps。

![電路板留有第四個 Microsemi LX5589H 前端模組晶片的線路,但是並未上料]()

▲電路板留有第四個 Microsemi LX5589H 前端模組晶片的線路,但是並未上料。

說到天線,Archer A9 v6 外露 3 組固定天線支援 2.4GHz/5GHz 雙頻段,雖無法換裝成其它形式的天線,但依舊具備旋轉、45 度/90 度彎折能力。而 2.4GHz 4 空間流的第四支天線,則以 PIFA 電路板天線的方式固定在機殼內部。

![除了外露的 3 支 2.4GHz/5GHz 雙頻偶極天線,2.4GHz 第 4 支天線採用 PIFA 設計並固定於機殼之內]()

▲除了外露的 3 支 2.4GHz/5GHz 雙頻偶極天線,2.4GHz 第 4 支天線採用 PIFA 設計並固定於機殼之內。

在地化中文翻譯

初始化 Archer A9 v6 有 2 種方式,一種為傳統方法,直接進入 Archer A9 v6 網頁管理介面,藉由快速設定介面進行安裝後的首次設定,另外一種則是透過行動裝置下載安裝 TP-Link Tether 管理程式,可透過此管理程式進行初始化與管理。2 種介面操作邏輯相當接近,只是分別針對桌面與行動裝置最佳化內容。

操作過程當中也可以發現,雖然 TP-Link 為中國廠商,但是台灣在地化翻譯相當優秀,沒有很詭異的對岸用語,甚至在桌面版快速設定的 MAC 位址複製選項說明,亦寫入中華電信用戶無需使用此功能的字眼。

![透過電腦可進行 Archer A9 v6 的初始化設定,首先請使用者設定這台無線路由器地的登入管理密碼,下方也有 QRCode 提示下載 TP-Link Tether 行動版應用程式]()

▲透過電腦可進行 Archer A9 v6 的初始化設定,首先請使用者設定這台無線路由器地的登入管理密碼,下方也有 QRCode 提示下載 TP-Link Tether 行動版應用程式。

![接著自動偵測網際網路類型,若偵測錯誤也可手動修改]()

▲接著自動偵測網際網路類型,若偵測錯誤也可手動修改。

![初始化設定途中也會請使用者變更無線網路 SSID 與密碼,此處未直接設有自動遷移頻段選項較為可惜]()

▲初始化設定途中也會請使用者變更無線網路 SSID 與密碼,此處未直接設有自動遷移頻段選項較為可惜。

![再次確認全部設定無誤之後,即可套用設定開始透過 Archer A9 v6 上網]()

▲再次確認全部設定無誤之後,即可套用設定開始透過 Archer A9 v6 上網。

![行動裝置可以透過下載 TP-Link Tether 行動裝置應用程式進行初始化設定,操作邏輯與 Archer A9 v6 機身內建管理介面相同]()

▲行動裝置可以透過下載 TP-Link Tether 行動裝置應用程式進行初始化設定,操作邏輯與 Archer A9 v6 機身內建管理介面相同。

![TP-Link Tether 行動裝置應用程式多出 IFTTT 與 Alexa 連動功能設定,亦可直接生成 QRCode 供來訪親友掃描並連線至無線網路]()

▲TP-Link Tether 行動裝置應用程式多出 IFTTT 與 Alexa 連動功能設定,亦可直接生成 QRCode 供來訪親友掃描並連線至無線網路。

(下一頁:功能設定頁面與傳輸效能實測)

網路設定功能不少

如同其它多數家用無線網路路由器,Archer A9 v6 將設定拆分成「基本」與「進階」2 大分頁,前者為正常運作時的必要調整選項,後者則是細部功能設定。網路地圖位於基本設定的第一項,以圖形方式快速給予網路暢通與否的概況,緊接著為網際網路與無線網路設定。

![圖形化的網路地圖資訊,讓使用者快速掌握網路概況]()

▲圖形化的網路地圖資訊,讓使用者快速掌握網路概況。

![網際網路與無線網路設定選項與快速設定相同,但多了智慧連線功能,啟用後連線裝置只看得到 1 個無線網路 SSID,Archer A9 v6 則負責引導連線至 2.4GHz 或是 5GHz]()

▲網際網路與無線網路設定選項與快速設定相同,但多了智慧連線功能,啟用後連線裝置只看得到 1 個無線網路 SSID,Archer A9 v6 則負責引導連線至 2.4GHz 或是 5GHz。

![USB 設定用以管理連接至機身 USB 2.0 外接式儲存裝置,支援 CIFS/SAMBA 協定存取方式,存取時可以選擇是否啟用帳號密碼驗證,此外也支援 DLNA 伺服器、FTP 伺服器功能]()

▲USB 設定用以管理連接至機身 USB 2.0 外接式儲存裝置,支援 CIFS/SAMBA 協定存取方式,存取時可以選擇是否啟用帳號密碼驗證,此外也支援 DLNA 伺服器、FTP 伺服器功能。

![家長監護為 3 步驟設定,首先選擇被管理的連網設備,接著輸入過濾關鍵字,最後在設定開放連線時間即可完成]()

▲家長監護為 3 步驟設定,首先選擇被管理的連網設備,接著輸入過濾關鍵字,最後在設定開放連線時間即可完成。

![2.4GHz 和 5GHz 頻段可再另行開闢 1 個訪客網路,並可設定訪客網路當中的設備能否相互連接,以及是否可存取其餘內部網路相關資源]()

▲2.4GHz 和 5GHz 頻段可再另行開闢 1 個訪客網路,並可設定訪客網路當中的設備能否相互連接,以及是否可存取其餘內部網路相關資源。

![若是使用者有著遠端管理或是多裝置管理的需求,亦可申請 1 組 TP-Link 帳號密碼]()

▲若是使用者有著遠端管理或是多裝置管理的需求,亦可申請 1 組 TP-Link 帳號密碼。

Archer A9 v6 並沒有太多與網路不相關的功能,因此進階設定以細部設定為主,洋洋灑灑包含狀態顯示在內,共有 13 個分頁可讓選項控好好調校一番。以進階設定的狀態分頁而言,能夠顯示 IPv4/IPv6、2.4GHz/5GHz 的細部資訊,亦可觀察到有線網路與無線網路的連線裝置,往下捲至頁面底部還可掌握 CPU 負載與記憶體使用率。

![進階頁面狀態資訊遠比基本設定的網路地圖多更多]()

▲進階頁面狀態資訊遠比基本設定的網路地圖多更多。

網路分頁當中,包含 IGMP Snooping 與 IGMP Proxy 2 種網路群組管理協定功能,亦包含 IPTV/VLAN 等,能夠支援中華電信 MOD 或是地區性業者所提供的網路電視機上盒。此處還有 DDNS 選單,支援 TP-Link、NO-IP、DynDNS 等服務業者,若有必要變更 DHCP 伺服器設定與加入靜態路由,同樣也位於網路分頁。

![網路>IPTV/VLAN 提供多種設定功能,迎合不同業者機上盒網路架構]()

▲網路>IPTV/VLAN 提供多種設定功能,迎合不同業者機上盒網路架構。

無線網路與訪客網路可以放在一起談論,相對於基本設定,進階設定多出安全性設定與傳輸功率調整,安全性除了一般 WPA/WPA2-Personal,WPA/WPA2-Enterprise 更可以搭配額外架設的 RADIUS 伺服器進行授權。傳輸功率直接提供低、中、高選項,若是未開啟智慧連線自動遷移頻段,則 2.4GHz 和 5GHz 無線網路可獨立設定。

![若是使用者需要調整無線網路傳輸功率,該選項位於無線網路分頁當中,預設值為高]()

▲若是使用者需要調整無線網路傳輸功率,該選項位於無線網路分頁當中,預設值為高。5GHz 頻段另外支援 MU-MIMO 和 Airtime Fairness 功能,預設值為關閉。

QoS 分頁所提供的頻寬管理功能,管理方式以限制各個連線設備的優先權為主,並未用上深度封包檢測等能夠揀選遊戲資料封包的技術。確幸的是,QoS 功能可以和 NAT 加速一並使用,文末的效能測試可以觀察到傳輸速度數據。

![QoS 功能較為陽春,僅能依照各裝置的排序,分配頻寬優先權]()

▲QoS 功能較為陽春,僅能依照各裝置的排序,分配頻寬優先權。

安全性分頁預設開啟 SPI 防火牆功能,並額外提供 DoS 服務阻斷式攻擊防護,預設為關閉;DoS 防護功能包含 ICMP-FLOOD、UDP-FLOOD、TCP-SYN-FLOOD 等常見的 3 種攻擊方式,各自提供關閉、低、中、高等 4 個選項,依據攻擊方式的不同,低、中、高預設每秒可通過的封包數量也不盡相同,超過設定門檻值的 IP 會被放入拒絕連線清單,進階使用者可移駕至系統工具>系統參數自行設定。

安全性分頁也支援白、黑名單方式,管理能夠使用網路資源的連線設備,而 MAC 位址與 IP 位址綁定的功能也位在此。

![Archer A9 v6 預設開啟 SPI 防火牆,並支援 3 種常見的 DoS 攻擊防護可供選擇]()

▲Archer A9 v6 預設開啟 SPI 防火牆,並支援 3 種常見的 DoS 攻擊防護可供選擇。

NAT 導向分頁主事位址轉換相關工作,因此在這裡可以找到應用層閘道、虛擬伺服器、通訊埠觸發、DMZ、UPnP 等功能選項,特別是 DMZ 功能可搭配前述 MAC/IP 位址綁定功能,以便讓該台連線裝置透過 DHCP 取得前後一致的 IP。

![NAT 導向分頁如其名,可以在這裡找到 NAT 轉換相關功能選項]()

▲NAT 導向分頁如其名,可以在這裡找到 NAT 轉換相關功能選項。

IPv4 資源幾近枯竭的現在,Archer A9 v6 支援 IPv6 一點也不意外,包含自行輸入的固定 IP、浮動 IP(SLAAC/DHCPv6)、PPPoE、6to4 通道、Pass-Throught 橋接等多種連線方式。如果家中 ISP 業者為中華電信並已申請 IPv6,那麼選擇 PPPoE 即可,Archer A9 v6 會透過此介面同時抓取 IPv4 和 IPv6 位址,VPN 伺服器則支援 OpenVPN、PPTP 等。

![Archer A9 v6 支援多種 IPv6 位址取得協定]()

▲Archer A9 v6 支援多種 IPv6 位址取得協定。

最後 1 個系統工具分頁可說是大雜燴,除了想像之內的韌體更新(支援線上自動更新)、設定檔匯出/匯入、重設等功能,LED 控制(夜間時段關閉)、重啟排程也位於此。系統參數則是進階使用者的最愛,包含無線網路 Beacon 間隔、RTS、群組金鑰更新週期、WMM、Short GI 短保護區間、以及前述 DoS 防護功能每秒封包數量。

![Archer A9 v6 韌體升級方式可透過手動方式上傳更新,或是按下頁面當中的檢查升級按鈕,由機器自行上網抓取]()

▲Archer A9 v6 韌體升級方式可透過手動方式上傳更新,或是按下頁面當中的檢查升級按鈕,由機器自行上網抓取。

![更為細緻的調整,位於系統參數頁面]()

▲更為細緻的調整,位於系統參數頁面。

5GHz 達 800Mbps

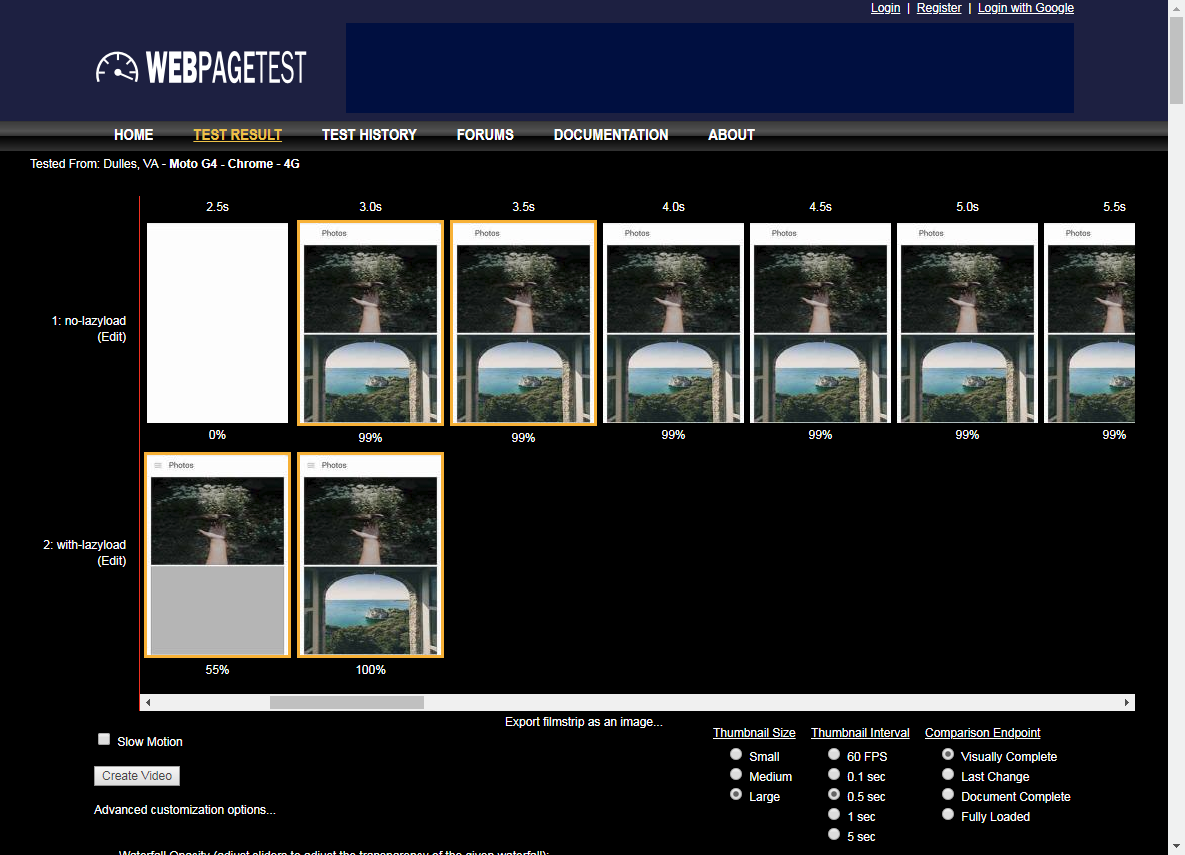

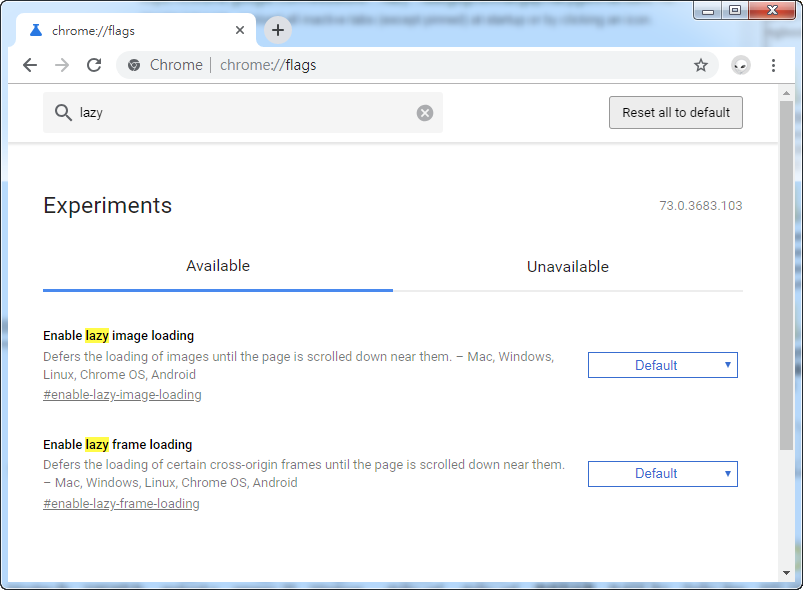

為了迎合 Archer A9 v6 於 802.11n 2.4GHz 提供 4 空間流規格,筆者採用 Asus PCE-AC88 這款同樣支援 4 空間流的無線網路卡進行測試,有線網路則是採用具備 4 埠 RJ45 的 Intel Ethernet Server Adapter I350-T4V2 有線網路卡,其餘零組件請見文末。測試軟體依舊請出 iPerf,額外增加的參數為 -t 30 -i 5 -w 2048KB -P 8,將 TCP window 加大至 2MB,並採用 8 條連線同步測試。

Archer A9 v6 無論是在無線網路測試或是有線網路測試均表現良好,5GHz 下載方向甚至可以達 836Mbps,在 802.11ac 3 空間流產品當中表現理想;2.4GHz 雖然沒有 TurboQAM(256-QAM)或是 NitroQAM(1024-QAM)加持,下載方向依靠 4 空間流也可突破 400Mbps,上傳方向則是 277Mbps,雖不滿意但可接受。

有線網路傳輸依靠 NAT 加速,不僅 WAN-LAN 單向可跑到線速,雙向也能夠到達 1894Mbps。開啟 QoS 之後,Archer A9 v6 的 NAT 處理能力大約落在 560Mbps~690Mbps 之間,即便家中申請較快的速度也不怕。若是同步開啟 QoS 與關閉 NAT 加速,則 QCN5502 的淨處理量約在 160Mbps 左右。

![TP-Link Archer A9 v6 傳輸速度結果,開啟 QoS 依舊可以維持 600Mbps 以上的 NAT 處理能力]()

▲TP-Link Archer A9 v6 傳輸速度結果,開啟 QoS 依舊可以維持 600Mbps 以上的 NAT 處理能力。

實測外接裝置讀寫效能,即可明白廠商為何沒有導入 USB 3.1 Gen1。無論是 FAT32 或是 NTFS 檔案系統格式,FastCopy 讀寫測試的速度均不高,不到 10MB/s,若是使用者想讓 Archer A9 v6 肩負一些檔案伺服器的工作,可能要有救急不求快的心理準備。

![Archer A9 v6 外接儲存裝置讀寫速度,FAT32 和 NTFS 讀寫速度均不足 10MB/s。(測試標的為 2.5 吋 7200 轉外接式硬碟)]()

▲Archer A9 v6 外接儲存裝置讀寫速度,FAT32 和 NTFS 讀寫速度均不足 10MB/s。(讀寫目標為 2.5 吋 7200 轉外接式硬碟)

專注於網路的超值型產品

以功能與效能做個小小總結,Archer A9 v6 在價格下調的同時(相對於 Archer C9 而言),依舊能夠維持住不錯的效能,甚至可以略為窺見頂級旗艦產品的車尾燈,只是需要犧牲 USB 外接裝置讀寫效能。

把 Archer A9 v6 台灣市場售價在新台幣 2,700 元以下納入考量,網路傳輸效能並不會輸給接近新台幣 5,000 元的 Broadcom 解決方案產品,又可以擁抱 802.11ac Wave 2 MU-MIMO 功能。若是使用者環境較為單純,無線網路路由器只需要專注於網路工作,那麼這款 Archer A9 v6 就是不二人選,管理介面也可以將 Archer A9 v6 切換成無線存取點 AP 工作模式,附加於現有網路基礎設施。

另類的考量,則是由於 BCM4708/BCM4709 處理器較為熱情,需要擺放在通風比較良好的地方,否則容易因為過熱而產生怪現象。若是使用者有著無線網路路由器經常過熱當機的困擾,這台外殼運作溫度僅有 37.5℃(室溫 27℃)的 Archer A9 v6 也可以放入口袋名單。

產品資訊

TP-LinkArcher A9 v6

測試平台

- 處理器:Intel Xeon E3-1230 v3

- 主機板:Asus Z97-WS

- 記憶體:Micron DDR3-1600 8GB x 4

- 網路卡:Intel Ethernet Server Adapter I350-T4V2、Asus XG-C100C、Asus PCE-AC88

- 系統碟:Plextor M6V 512GB

- 作業系統:Microsoft Windows 7 Ultimate 64bit

你知道電腦王也有 Telegram 頻道嗎?

加入電腦王Facebook粉絲團